ホームページとSNSでは役割が違う

昨今、InstagramやLINEなどのSNSを利用して集客を行う店舗が増えています。

しかし、SNSだけでは伝えきれない「詳細な情報提供」や「信頼感の向上」といった面では、ホームページの存在が非常に重要です。

今回は、ホームページが持つ役割と、効果的なサイト作成のポイント、さらに最新のWEB集客に役立つSEO対策の視点まで、詳しく解説していきます。

ホームページの役割とその重要性

1. 信頼獲得の要としてのホームページ

お客様が商品やサービスを購入する際、まずは「信頼」を感じてもらうことが重要です。

この信頼を感じてもらうためにどうすればいいのかをわかりやすくするため、今回は一般的に知られている購買プロセスであるAISAS(アイサス)を例にお話します。

AISASとは

- Attention(認知)

- Interest(興味・関心)

- Search(検索)

- Action(購買行動)

- Share(共有)

の頭文字を取った言葉で、一般的に消費者はこの流れに沿って下記のように心理が移っていくと言われています。

まず、消費者は何らかの形で商品やサービスの存在に気づきます。

次に、その商品やサービスに対して「これ、いいな」「面白そう」と興味を抱きます。

興味を持つと、消費者は能動的に情報を探し始めます。

情報を集めて納得したら、いよいよ購入などの行動を起こします。

購入して終わりではなく、その体験を誰かと分かち合います。

注目するポイントは最後に「共有」がある点です。

これにより、また別の誰かの「Attention(注意)」につながるのがAISASの大きな特徴です。

商品を売る場合にはこのプロセスを意識し、それぞれに適した対策を施すと良いでしょう。

ホームページは情報を整理して届けられる

SNSは情報がタイムライン上に流れ、ユーザーが見逃しやすい点が課題です。

たとえば、投稿した情報はすぐに下に流れてしまい、必要な情報を探すのが面倒になりがちです。一方、ホームページは以下のような点で優れています。

- 情報の整理と網羅性

-

ホームページは、必要な情報をトップページや各カテゴリに分かりやすく配置できるため、ユーザーが知りたい情報にすぐアクセスできます。

- デザインの自由度

-

ユーザー層に合わせたレイアウトや色使い、フォントなど、細部にまでこだわったデザインが可能です。

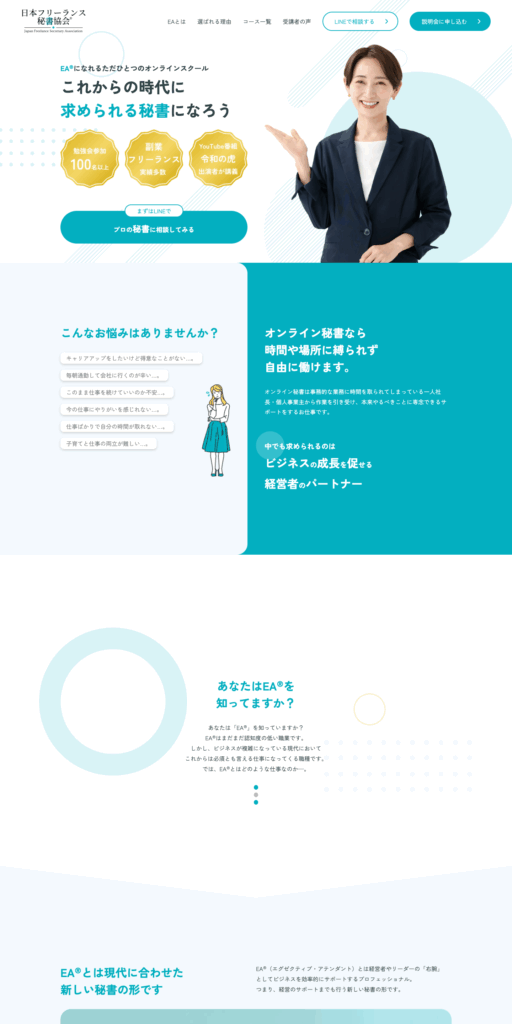

たとえば、若い女性向けのサービスであれば、柔らかく洗練されたデザインが求められます。

下記はLPの例ですが、ユーザーが気になるであろう情報を順番に伝えることで、離脱せずに求めるアクションに繋げられるように作成することができます。

ホームページ作成に必要な3つの基本要素

効果的なホームページを作るためには、以下の3点に注目する必要があります。

1. デザイン

デザインと聞くとアーティスティックなものを思い浮かべるかもしれませんが、はじめは必要最低限でも構いません。

デザインの最大の目的は伝えるべき情報がスムーズに伝わるようにすることです。

例えばアニメーションを多様しているサイトはおしゃれに感じる一方で、コンテンツがなかなか現れず、ユーザーに見てもらえないといった恐れもあります。

もちろん動きを与えることで視点を誘導し、見てもらえるようにするといった意図もあります。

しかし、大げさにしてしまうと逆効果になってしまうこともあるわけです。

難しい部分ではありますが、「おしゃれ=見やすい」というわけではありません。

動きの少ないシンプルなデザインだとしても、見てもらうためのデザインをしっかりしているのであれば、Webサイトの役割は果たせます。

予算が少ない場合はテンプレートを使用することで、デザイン性の高いホームページを低予算で作り上げることも可能ですので検討してみてください!

2. 情報量

情報は信頼を得るうえで欠かせません。

どれだけおしゃれなサイトであったとしても、情報量が少なければユーザーは興味を持ってくれません。

ホームページを作る際は最低限、下記の情報を掲載しておくとよいでしょう。

- 会社概要・運営者情報

-

会社の情報は信頼を得るうえで最も重要な部分です。

実在しない企業ではないことを証明するためにも必ず掲載するようにしましょう。

- 会社名・組織名(屋号)

- 所在地(住所)

- 電話番号・FAX番号

- 設立年月日

- 代表者名

- 資本金

- 事業内容(簡潔なもの)

- 事業内容・サービス紹介

-

どのような事業を行っているのかは詳細に記すようにしましょう。

加えて、自社の強みや特徴などをアピールすることで他社との差別化を図ることができます。

- 企業理念・ビジョン

-

どのような想いで事業を行っているのか

- 実績・お客様の声

-

これまでどのような実績があるのか?

加えて、お客様のレビューがあるのであれば掲載することで信頼度が一気に高まります。

3. 問い合わせ構造

ホームページをつくったとしても、お客様が連絡を取れる仕組みがなければそこからの集客には繋がりません。

例えば新店オープンのチラシが入っていたとして、そこに住所や電話番号が乗っていなければどうでしょうか?

どれだけ気になったとしても来店することはできません。

予算をかけて配ったチラシからの集客は全く見込めないわけです。

ホームページも同様に作る場合には連絡が取れる状態を作って置かなければなりません。

- 電話番号

- メールアドレス

- LINEの友だち登録

- お問い合わせフォーム

- 住所

など、「お客様がコンタクトをとれる」よう、必ず仕組み作りをしておきましょう。

ホームページ作成方法の選択肢

ホームページ制作には大きく分けて3つのアプローチがあります。それぞれの特徴とメリット・デメリットを見てみましょう。

1. フルスクラッチ開発

フルスクラッチ開発とは完全にゼロからコードを書いて作る方法のことです。

白いキャンバスに一から絵を書いて作るようなもので、自由度が非常に高い点が特徴。

デザインや機能を自由につくることが可能で、要望に合わせたオリジナリティ溢れるサイトが作成できます。

しかし、構築には専門知識が必要で、更新や改修を行う場合には時間とコストがかかります。

そのため、更新性といった部分は高くありません。

基本的には一度作成したらめったに更新しないサイトで用いられます。

メリット

- デザイン性が高い

- 表示が早い

- 拡張性に優れている

デメリット

- 更新性が低い

- 料金が高い

- 納品まで時間がかかる

2. WordPress(CMS)

WordPressはCMSと呼ばれるツールの一種です。

CMSとはContents Management Systemの略で、ブログのように後からコンテンツを追加・編集できる機能をもたせるためのシステムを指します。

CMSは数多くありますが、WordPressは無料で利用できるということもあり、2024年4月時点でシェア率は約62.8%。

すべてのWebサイトのうち、約43.6%がWordPressを用いて作られています。

CMSは更新性に優れており便利ではありますが、基本的にテンプレートや既存パーツを組み合わせて作成するということもあり、オリジナリティはあまりありません。

メリット

- 更新がカンタン

- 拡張がしやすい

デメリット

- デザインが似通ってしまう

- セキュリティ面で注意が必要

3. ノーコードツールの活用

近年注目されているSTUDIOなどはノーコードツールに分類されます。

ノーコードツールとは文字通り、コードを書かずともサイトを作れるツールのことです。

画像や文章などをドラッグ・アンド・ドロップし、サイトを構築していきます。

学習コストも低く、また短期間で作ることができますが、機能面はツールに依存してしまいます。

そのため、拡張性は低いため、様々な機能を付け加えたいという場合は注意が必要です。

利用料は月額料金が基本で、付け加える機能によっては料金が高くなる恐れもあるため、利用する際は必要な機能を洗い出したうえで検討するようにしましょう。

メリット

- 制作費が比較的安い

- 短期間で作れる

デメリット

- 拡張性が低い

- 月額料金が高い

現在は「フルスクラッチ×CMS」の形式が主流

では現在はどのように作るのが主流なのでしょうか?

それは「フルスクラッチ × CMS」の形式です。

これらはそれぞれ掛け合わせることで、「デザインや拡張の自由度」と「高い更新性」を実現しています。

つまり、それぞれのいいとこ取りをしているわけです。

特にホームページにおいて「更新性」は非常に重要で、実は定期的な更新にはホームページへの流入を増やす効果があります。

ではなぜ更新できるようにする必要があるのでしょうか?

ホームページに人を集めるにはコンテンツの更新が必要

「ホームページは一度作ったら終わり」 そう考えている方はいませんか?

しかし、それは大きな間違いです。

実は定期的な更新を行うことでホームページはより効果的に働きます。

では定期的な更新を行うことでどのような効果があるのでしょうか?

1:ユーザーからの信頼を獲得し、ファンを育てる

まず最も大切なのが、サイトを訪れるユーザー(お客様)の視点です。

(1) 最新で正確な情報が「信頼」に繋がる

例えば、飲食店のサイトに「年末年始も休まず営業」と書かれていたのに、行ってみたら閉まっていたらどう感じるでしょうか?

おそらく、がっかりするだけでなく、そのお店に対して不信感を抱くでしょう。

これは企業サイトでも同じです。古い情報(価格、サービス内容、住所など)が掲載されたままだと、「この会社は大丈夫だろうか?」「顧客を大切にしていないのでは?」という印象を与えかねません。

定期的に最新情報へ更新することは、「私たちはきちんと活動しています」という誠実さの証明であり、ユーザーからの信頼獲得の第一歩です。

(2) 新しいコンテンツが「再訪」を促す

あなたの好きなアパレルショップのサイトを思い浮かべてみてください。

もし、いつ見ても同じ商品しか並んでいなかったら、何度も訪れたいと思うでしょうか?

ホームページも同じです。

役立つコラム、導入事例、イベントのお知らせなど、訪れるたびに新しい発見があるサイトには、自然と人が集まります。

有益な情報を提供し続けることで、ユーザーは「また見に来よう」と感じ、企業のファンになってくれる可能性が高まります。

2:Googleに評価され、検索順位を上げるため (SEO対策)

多くのユーザーは、Googleなどの検索エンジンを使ってあなたのサイトにたどり着きます。

検索結果の上位に表示されること(SEO対策)は、ビジネスの成功に不可欠です。

(1) 「新鮮な情報」をGoogleは好む

Googleは、ユーザーにとって有益な情報を提供することを第一に考えています。

そのため、常に新しく、正確な情報が掲載されているサイトを高く評価する傾向にあります。

定期的な更新は、Googleのクローラー(サイト情報を収集するロボット)に「このサイトは活発に運営されている」と認識させ、検索順位に良い影響を与える重要なシグナルとなるのです。

(2) コンテンツの追加・修正が評価を高める

ブログ記事の追加や既存ページへの情報追記は、サイト全体の情報量を増やし、専門性を高めます。

ユーザーの検索意図に合致するキーワードがサイト内に増えることで、より多くの検索流入が期待できます。

古い記事も、最新の情報に合わせてリライト(書き直し)することで、再びGoogleから評価され、検索順位が再浮上することもあります。

Webサイトには更新性が必要

このようにWebサイトは更新を行い、随時コンテンツを追加していくことで検索で表示されやすくなります。

しかし、フルスクラッチで開発した場合、更新するには専門的な知識が必要であるとお伝えしました。

そこでCMSの出番。

フルスクラッチの拡張性を利用して、CMSを導入してしまおう!となったわけです。

そのため、現在では高いデザイン性を備えつつ、わざわざ依頼せずともコンテンツの追加できるよう作る「フルスクラッチ×CMS」の形が主流となりました。

より効果的な運用をしていきたいという場合にはぜひ検討してみてください!

まとめ

「集客はSNSで十分」「ホームページって本当に必要なの?」 SNSが情報発信の中心となった今、そう考える方も少なくないかもしれません。

しかし、実はSNSだけでは伝えきれない価値があり、ユーザーの信頼を勝ち取るために、ホームページは依然としてビジネスに不可欠な存在です。

SNSは、いわば「出会いの場」。あなたのサービスや商品を多くの人に知ってもらうための強力なツールです。

しかし、ユーザーが興味を持った後、購入や契約といった具体的な行動を起こす前には、必ず「この会社は本当に信頼できるだろうか?」と確認するステップがあります。

公式サイトとして、体系的に整理された詳細な情報があることは、ユーザーに大きな安心感を与えます。

もし、ホームページ制作についてお悩みであれば、一度プロの制作会社に相談してみるのも有効な手段です。

お困りの際はお気軽にご相談ください!